![]()

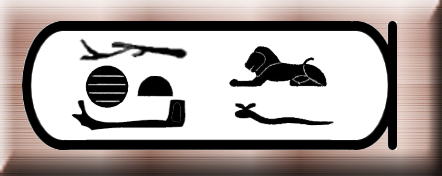

誕生名:ナクトネブエフ(ネクタネボ)

即位名:ケペルカラー

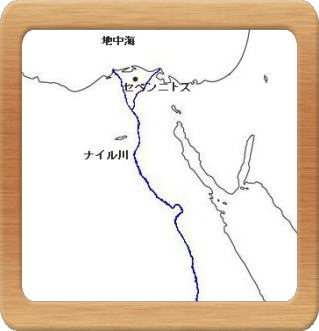

在位B.C.380~362。誕生名の意味は「彼の主の中にあって強い」、即位名の意味は「ラーの魂が宿る」。ギリシャ名ネクタネボ。第29王朝のアコリス王が死ぬと、その息子を追放してデルタ地方のセベンニトス出身の軍人ネクタネボ1世が即位した。ペルシャとギリシャの連合軍に攻め込まれて苦戦するが、もともと敵国同士のペルシャとギリシャが内部分裂で揉めている間に、エジプト軍は体制を立て直して連合軍を撃退する。ちょうどナイル川の氾濫の真っ最中で、地形や川の流れを熟知しているエジプト人の方が有利だったことも幸いした。比較的安定していた治世で、大規模な建築事業も行っている。カルナック神殿の第一塔門やカルナック神殿とルクソール神殿を結ぶスフィンクス参道、フィラエ島のキオスク等現在でもよく保存されている。

| ネクタネボ1世のレリーフ | |

|

|

| カルナック神殿の第一塔門 | スフィンクス参道 |

|

|

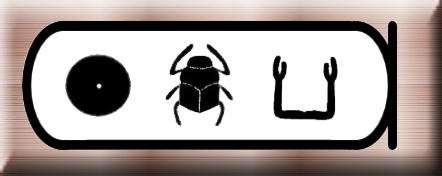

誕生名:ジェドホル(テオス)

即位名:イルマアトエンラー

在位B.C.362~360。誕生名の意味は「ホルスは言う、彼は生きると。オヌリスに選ばれたもの」、即位名の意味は「ラーの正義を実行する」。ギリシャ名テオス。ネクタネボ1世の息子。ギリシャ人傭兵を率いてシリア方面へ遠征を行うが、その留守中に彼の兄弟が自分の息子(ネクタネボ2世)を王として即位させてしまう。ギリシャ人傭兵を雇うために国民に重税を課していたテオス王は人望が乏しく、これに対抗することが出来ずにペルシャの首都スーサに逃げ込んだ。

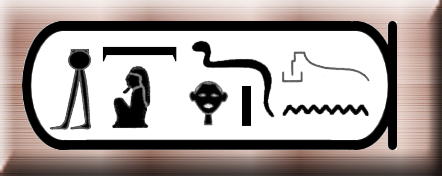

誕生名:ナクトホルエブ(ネクタネボ)

即位名:セネジェムイブラー・セテプエンアンフル

在位B.C.360~343。誕生名の意味は「強きものは彼の主ホルス、ハトホルに愛されるもの」、即位名の意味は「ラーの心に喜ばしい、オヌリスに選ばれしもの」。ギリシャ名ネクタネボ。テオス王の甥。最後のエジプト人ファラオ。治世の前半はペルシャ国内が紛争などを抱えて混乱していたためエジプトへの侵略はなく、建築事業や伝統的な宗教活動など国内政治に専念することが出来た。しかしペルシャで新しい王アルタクセルクセス3世が権力を掌握してからは本格的にエジプトへの侵略が始まり、今度は強大なペルシャ軍に対抗出来ずに降伏する。エジプトはペルシャの属国となり、この先はペルシャ、マケドニア、ギリシャ、ローマ帝国、オスマン帝国、イギリスとひたすら外国の支配を受け続け、1952年の革命政権樹立・エジプト共和国誕生でようやく悲願の独立を果たす。

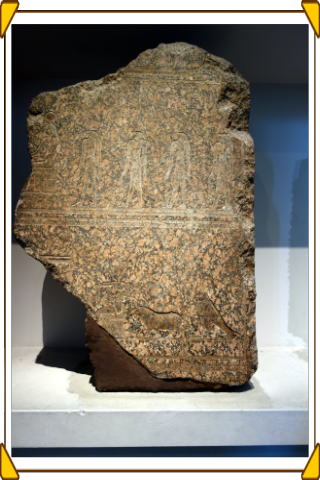

| ネクタネボ2世の神殿のレリーフ |

|

ネクタネボ2世のその後

ペルシャの侵略後、ネクタネボ2世はヌビアへ逃げたと言われているが詳細は不明である。後世書かれたアレキサンダー大王の物語の中に登場している。ネクタネボ2世はマケドニアへ逃げ、宮廷でエジプトの魔術師として過ごし、マケドニア王フィリッポス2世の妃と恋仲となりアレキサンダー大王が生まれた、というものである。アレキサンダー大王がエジプト人ファラオを血を引いているという伝説である。また、ネクタネボ2世の石棺がアレキサンドリアから出土しているが、彼が使った形跡はなく、後世側面下部に穴を空けて浴槽として使われていた。アレキサンドリアで発見されたため「アレキサンダー大王の浴槽」と呼ばれているが、アレキサンダー大王が使ったというわけではない。

| ネクタネボ2世の石棺 |

|